Demokratische Vielfalt und Erinnerung

1862-1935: Samuel Stillschweig

Text anhören

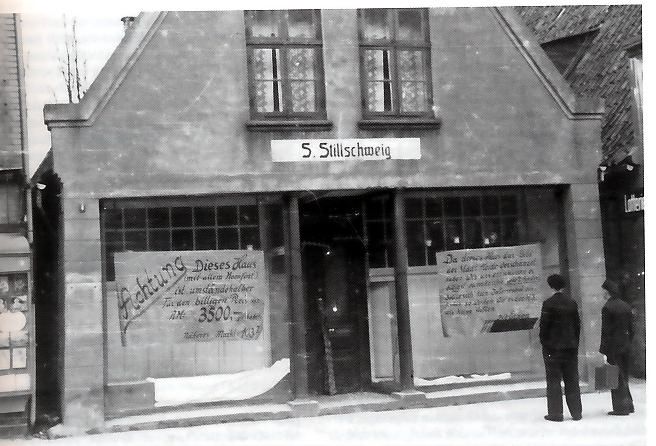

Hier stand einst das Wohn-und Geschäftshaus der Familie Stillschweig. Zu seiner Zeit galt Samuel Stillschweig als der „einzige Jude in Heide“. Heute muss man genau hinsehen, es erinnern nur noch „Stolpersteine“ an jüdisches Leben in Heide. Das sind kleine, in den Boden eingelassene Gedenktafeln, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Welches Schicksal traf die Familie Stillschweig? Wie kann man ihrem Vergessen entgegenwirken?

Samuel Stillschweig wird 1862 in Ostrow im heutigen Polen geboren. Er kommt 1888 nach Heide und gilt als einer der ersten Juden, der es schafft, Fuß zu fassen. Zusammen mit seiner Frau Auguste eröffnet er ein Geschäft für Arbeitskleidung und Schuhe. Besonders beliebt ist der Laden auf Grund der niedrigen Preise bei einfachen Leuten und Kleinbürgern.

1899 kauft das Paar Stillschweig das Haus hier in der Friedrichstraße. Sie haben vier Kinder: Frieda, Martha, Gertrud und Dagobert. Als Auguste 1924 stirbt, führt Samuel Stillschweig das Geschäft alleine weiter.

Doch dann kommt der 1. April 1933: Hitler ist seit zwei Monaten Reichskanzler, in den Zeitungen wird von Nationalsozialisten zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen. Auch das Geschäft der Stillschweigs ist betroffen: Zur abwertenden Kennzeichnung wird ein Plakat mit einem gelben Punkt befestigt. Die Aktion zeigt Wirkung: Samuel Stillschweig öffnet zwar sein Geschäft wieder, verliert aber auf Dauer viele Kunden. Mit seiner Spende für das jährliche Kindervogelschießen versucht er trotzdem, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Anfang September 1935 stirbt Samuel Stillschweig, der Heider Anzeiger schreibt: „Der einzige Jude, der hier noch sein Geschäft betrieb, ist gestorben.“ Während der Familienvater die schlimmsten Verfolgungsschritte nicht mehr erleben muss, werden seine vier Kinder alle nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Die Stolpersteine erinnern an ihr Schicksal.

Die Rekonstruktion der Familiengeschichte ist schwierig und teilweise lückenhaft. Viele Informationen verdanken wir der aufwendigen Recherche von Marie-Elisabeth Rehn und ihrem Vater. Was sagen uns die Erfahrungen der Familie Stillschweig heute? Ist es unsere demokratische Verantwortung, dem Vergessen entgegenzuwirken?

Hinweis: Wenn Sie die ganze Tour Demokratische Vielfalt und Erinnerung durch Heide geschafft haben, können Sie einen besonderen Sticker bei der Tourismusinformation Heide einlösen. Als Nachweis zeigen Sie bitte die „geloggten Caches“ oder Bilder der Geocaches.

Verwendete Literatur:

- Gietzelt, Martin & Pfeil, Ulrich: Dithmarschen im „Dritten Reich“ 1933-1945. In: Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V (Hrsg.): Geschichte Dithmarschens. Heide 2000, S. 327–360.

- Rehn, Ewin & Rehn, Marie-Elisabeth Rehn: Die Stillschweigs. Von Ostrow über Berlin Peine nach Heide in Holstein bis zum Ende in Riga, Theresienstadt und Auschwitz. Hrsg. von Erhard Roy Wiehn. Konstanz 1998.

- Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung (Hrsg.): Stolpersteine in Heide/Familie Stillschweig.

URL: https://www.stolpersteine-heide.de/familie-stillschweig/ (zuletzt aufgerufen am 11.10.2024)