Ringen um Demokratie und Freiheit

1929: NS-Propaganda am Strand

Audiodatei zum Text

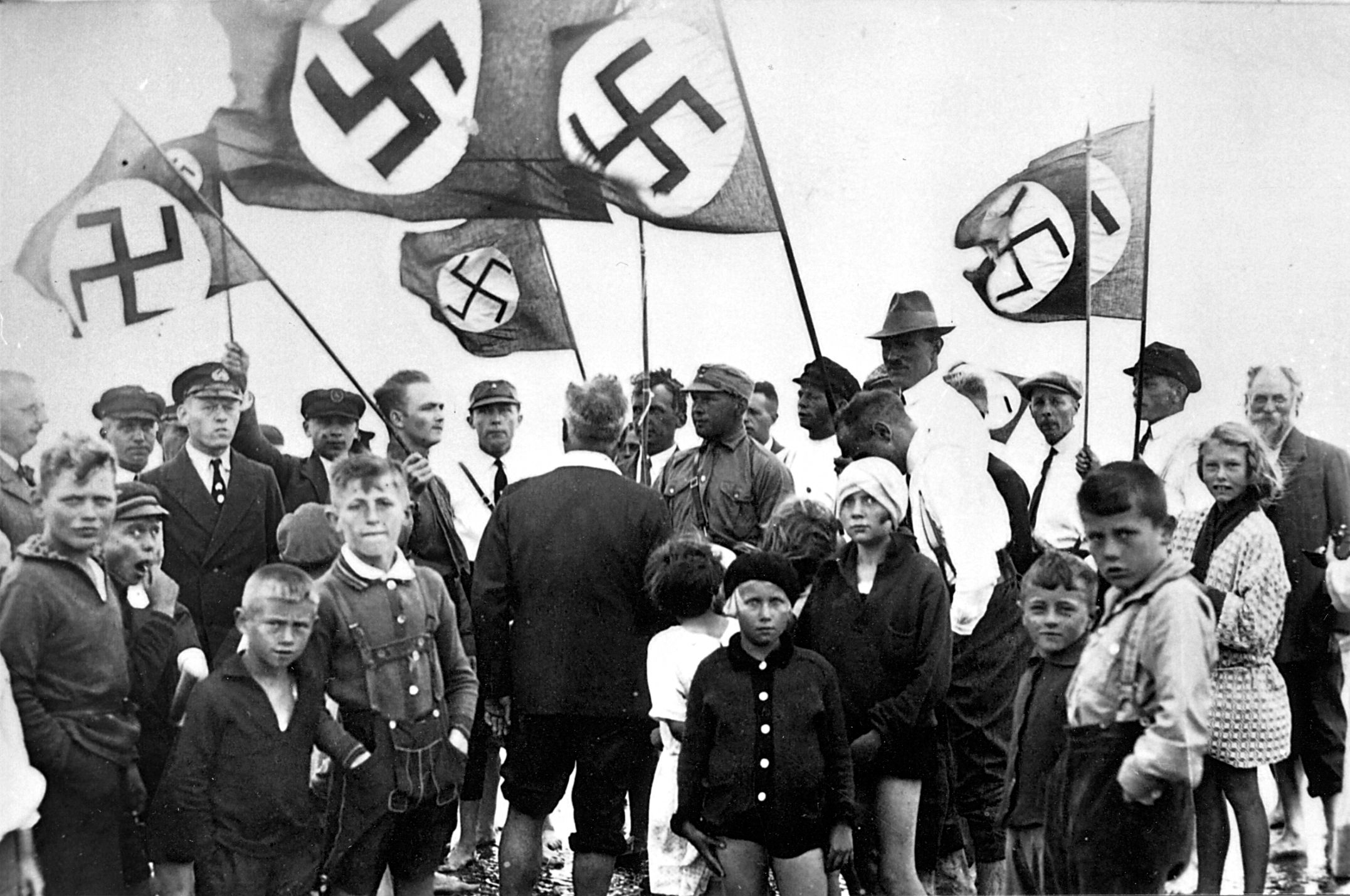

Auf dieser Fotografie sehen wir NS-Propaganda im Watt: ein irgendwie lächerlicher und zugleich erschreckender Anblick. Das Bild passt zum sogenannten „Bäderantisemitismus“, der seit etwa 1900 an einigen Kur-und Badeorte grassierte, um Juden gezielt fernzuhalten. Dieser Antisemitismus lange vor der NS-Zeit mag heute verwundern: Wieso sollte man gut zahlende Gäste abweisen?

Der Erholungsurlaub an der See, die sogenannte „Sommerfrische“, ist im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts noch den gehobenen Schichten vorbehalten. Gemessen an den Bevölkerungszahlen befinden sich an einigen Orten unter den Urlaubern besonders viele Juden. Das kann ein Ausgangspunkt für antijüdische Propaganda werden.

In den Badeorten ging die Feindschaft gegen Juden meist von kleinen Gruppen aus. Einzelne Gäste, Verwaltungsmitglieder oder Hoteliers schlossen sich zusammen und versuchten zum Beispiel, durch boshafte Texte in Reiseführern Juden aus dem Ort fernzuhalten. In Büsum beantragten 1908 einige, das Seebad in Prospekten als „Deutsches Bad“ auszuweisen. Die behördliche „Badekommission“ gab dem Antrag aber nicht statt. Alternativ durften Hotels sich aber als „Deutsches Haus“ bezeichnen und damit andeuten, dass sie keine jüdischen Gäste wünschten.

Doch nicht in jedem Kur- oder Badeort fand antijüdische Propaganda statt. Es fällt auf, dass gerade die eher mondänen und beliebten Orte mit ihren liberalen und weltoffenen Gästen kaum oder keine Aktionen gegen jüdische Urlauber kannten.

Für Orte, die ohnehin schon gute Gästezahlen verzeichneten, darunter natürlich auch jüdische Gäste, wäre eine antijüdische Werbung wirtschaftlich eher schädlich gewesen. Für solche Orte aber, die wie auch Büsum um Gästezahlen ringen mussten, mag die antijüdische Propaganda eine Marketingstrategie gebildet haben, um sich von etablierten Bädern abzusetzen. Denn mit dem Merkmal „judenfrei“ ließen sich möglicherweise völkisch-antisemitisch gesinnte, intolerante Gäste anlocken, die sich anderswo „unter Juden“ vielleicht unwohl gefühlt hätten. – Wirtschaftliche, gesellschaftliche und rassistische Motive produzierten dieses Gebräu des „Bäderantisemitismus“.

In unserer Demokratie ist Diskriminierung jeder Art verboten. Zumindest gilt das für öffentliche Bereiche. Noch heute dürfen Hotels in einem Rahmen frei über ihr Hausrecht verfügen und Menschen abweisen. Brauchen wir strengere Gesetze, um Diskriminierung im Gastgewerbe oder Discos zu verhindern?

Audiodatei zum Hinweis

Hinweis: Wenn Sie die ganze Tour Ringen um Demokratie und Freiheit durch Norderdithmarschen geschafft haben, können Sie einen besonderen Sticker in der Tourismusinformation in Büsum einlösen. Als Nachweis zeigen Sie bitte die „geloggten Caches“ oder Bilder der Geocaches.

Verwendete Literatur:

- Bajohr, Frank: „Unser Hotel ist judenfrei“. Bäder-Antisemitismus im 19. Und 20. Jahrhundert.Frankfurt a.M. 2003.

- Goldberg, Bettina: Abseits der Metropolen. Die jüdische Minderheit in Schleswig-Holstein. Neumünster 2011.

- Wildt, Michael: „Der muß hinaus! Der muß hinaus!“ Antisemitismus in deutschen Nord-und Ostseebädern. In: Mittelweg 36 (4/2001), S. 2-25